Gemeinschaftliche Wärmeversorgung im Quartier

Gebäude klimafreundlich und energieeffizient beheizen

Wärmeversorgung mit Kalter Nahwärme in Bestandsquartieren

Mit welcher Technik können Oldenburger Gebäude zukünftig im Einklang mit den Klimazielen von Stadt, Land und Bund beheizt werden? Wie gelingt der Umbau in eine umweltfreundliche und klimaneutrale Wärmeversorgung? Müssen ältere Bestandsgebäude erst eine bessere Wärmedämmung erhalten? Diese und ähnliche Fragen stellen sich viele Bürgerinnen und Bürger. Die Stadt Oldenburg bietet daher in Zusammenhang mit der kommunalen Wärmeplanung Informationen und Unterstützung für Interessierte an.

Was sind kalte Nahwärmenetze?

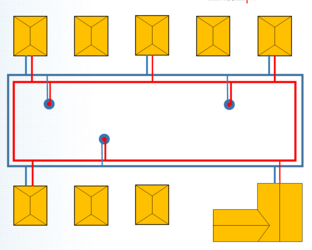

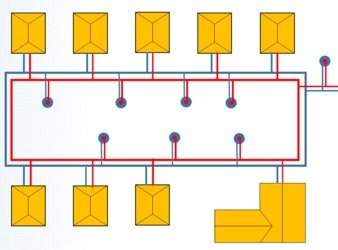

Kalte Nahwärmenetze nutzen Erdwärme (oberflächennahe Geothermie), um Wärme mit niedriger Temperatur über ein Wärmenetz zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe von Erdwärmesonden wird Wärme aufgenommen und in das angeschlossene Verteilnetz übertragen. Für die Erdwärmesonden sind Tiefenbohrungen von etwa 100 bis 300 Meter Tiefe gebräuchlich. Alle Erdsonden werden an das mit einer Soleflüssigkeit befüllte Wärmeverteilnetz angeschlossen und stellen Wärme mit niedriger Temperatur zur Verfügung.

Die zu versorgenden Gebäude werden über eine Stichleitung an das Wärmeverteilnetz angeschlossen. Die Netztemperatur beträgt im Jahresverlauf nur etwa 8 bis 15 Grad Celsius. Diese Temperatur stellt eine gute Wärmequelle für die in den Gebäuden installierten Wärmepumpen dar. Die gewünschte Heiztemperatur (Vorlauftemperatur) wird somit erst individuell und energieeffizient direkt im Gebäude zur bereitgestellt.

Wie sind kalte Nahwärme-Netze aufgebaut?

Das Gesamtsystem Kalte Nahwärme besteht im Wesentlichen aus drei Bestandteilen:

- eine erneuerbare Wärmequelle – vorrangig oberflächennahe Geothermie (maximal 400 tiefe Erdsonden)

- den Kunststoffrohrleitungen des Nahwärmenetzes, den Hausanschlussleitungen und Übergabestationen in den Gebäuden

- den Wärmepumpen mit üblicher Ausstattung für Heizung und Warmwasserbereitung in den Gebäuden.

Die Nutzung oberflächennaher Geothermie mit Hilfe von Wärmepumpen ist seit Jahrzehnten – insbesondere in Neubaugebieten - gängige Praxis. Der Zusammenschluss von Einzelobjekten mit einem Ringnetz zu kalten Nahwärmenetzen kann mittlerweile auf eine zehnjährige Praxis zurückgreifen. In Bestandsquartieren sind mittlerweile ebenfalls etliche Projekte in Deutschland umgesetzt worden. Insbesondere in Hinblick auf die Notwendigkeit von neuen Wärmeversorgungslösungen für Bestandsquartiere wird kalten Nahwärmenetzen eine große Bedeutung beigemessen.

Weitere Merkmale und Vorzüge

In kalten Nahwärmenetzen kommen ungedämmte Kunststoffleitungen zum Einsatz, die Wärmeverluste im Verteilungsnetz sind sehr gering. Vielmehr ergeben sich im Jahresverlauf sogar Wärmegewinne, da die in etwa einem Meter Tiefe verlegten Wärmeleitungen Wärme aus dem Erdreich aufnehmen.

Je nach Standort und Umgebung können neben Erdwärmesonden zudem weitere Wärmequellen (z.B. gewerbliche Kälteanlagen oder Abwärme) in Betracht kommen und Wärme in das kalte Wärmenetz einspeisen.

Für die Erdwärmesonden und das Wärmequellnetz sind keine oberirdirschen Installationen erforderlich. Dies ist besonders in Bestandsquartieren ein großer Vorteil.

Kosten und Abhängigkeiten

Der Bau und Betrieb eines kalten Nahwärmenetzes kommen verschiedene Betreibermodelle in Betracht. Das kann zum Beispiel durch eine Quartiersgemeinschaft (zum Beispiel Genossenschaft) erfolgen, die für die fachlichen Arbeiten entsprechende Firmen beauftragt oder selbst tätig wird. Oder auch durch Energiedienstleitungsunternehmen wie Contractoren oder Energieversorger. Für den Anschluss an das Kalte Nahwärmenetz wird seitens der Betreiberin des Netzes eine vertragliche Vereinbarung angeboten werden. Diese Vereinbarung wird insbesondere die Punkte einmalige Anschlusskosten, leistungsabhängiger Grundpreis, Preisanpassungen, Mindestvertragslaufzeit und weiteres enthalten. Die verbrauchsunabhängigen Kosten sind damit gut kalkulierbar.

Die Stromkosten durch den Betrieb der Wärmepumpe bestimmen die Kunden selbst. Die Stromkosten werden eigenständig durch den Gebäudewärmeschutz, den effizienten Betrieb der Wärmepumpe (Stromverbrauch), den Stromtarif sowie durch den Einsatz einer Photovoltaikanlage gestaltet.

Was sind die Vorteile für Kunden und Netzbetreiber?

Die Wärmeversorgung mit einem kalten Nahwärmenetz bietet mehrere Vorteile. Zu nennen ist hier insbesondere eine Optimierung der Investitionskosten, die sich ergeben können durch

- Kostenvorteile bei Genehmigungsverfahren, dem Bohren der Erdsonden, durch eine größere Anzahl von Hausanschlüssen, dem gemeinsamen Einkauf von Wärmepumpen

- Weitere Kostenvorteile durch das kalte Versorgungsnetz, welches keine Rohrisolierung benötigt und zudem zusätzliche Wärmegewinne über das Erdreich ermöglicht

- Qualitätssicherung und Risikominimierung durch professionelle Planung und bauliche Umsetzung

- Flexibilität: Kalte Nahwärmenetze können nach Bedarf erweitert oder auch zu einem späteren Zeitpunkt auch miteinander verbunden werden.

- Investition in eine sichere und langlebige Infrastruktur durch ein Unternehmen, eine Nachbarschaft oder Energie-Genossenschaft, die durch monatliche Raten gut kalkulierbar refinanziert wird.

Weitere Vorteile ergeben sich durch

- Vermeidung von Flächenkonkurrenz und Lärmemissionen: Außerhalb der angeschlossenen Gebäude sind keine oberirdischen Installationen erforderlich. Es bleiben lediglich Verteilerdeckel sichtbar. Somit sind bauordnungsrechtliche Belange schlank zu bewältigen.

- Mit dem Anschluss an ein kaltes Nahwärmenetz und dem Einbau einer elektrischen Sole-Wasser-Wärmepumpe im Gebäude werden die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zur Nutzung von mindestens 65 Prozent-Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung erfüllt ( Paragraf 71 GEG, Stand Januar 2024).

- Nutzung lokaler Beratungsangebote für eine bürgernahe Versorgung bietet Gestaltungsspielräume für zeitliche Entlastungen von eigenem Planungsaufwand.

- Einbindung bürgerschaftlichem beziehungsweise nachbarschaftlichem Engagement möglich. Dies erhöht die Akzeptanz und kann zudem günstigen Einfluss auf die Investitionskosten einbringen.

Was sind Voraussetzungen für den Bau und die Nutzung kalter Nahwärmenetze?

Die Errichtung Kalter Nahwärmenetze im bebauten städtischen Raum erfordert zunächst eine Projektträgerin, die bereit ist ein solches Netz zu planen, zu bauen und zu betreiben. Hierfür kommen verschiedene Unternehmensformen und Beteiligungen, unter anderen auch von Privatpersonen, interessierten Gruppen oder Nachbarschaften in Betracht. Die Unternehmensform und Projektgröße haben zudem erheblichen Einfluss auf die Investitionskosten, die individuellen Anschlusskosten und finanziellen Fördermöglichkeiten sowohl auf Betreiberinnen- als auch auf der Kundenseite.

Der Projektträgerin kommt die Aufgabe zu, die genehmigungsrechtlichen Belange und Genehmigungen einzuholen. Dafür sind als Grundvoraussetzung geeignete Flächen und Einzelstandorte sowie deren Verfügbarkeit für den Einbau von Erdwärmesonden abzuklären. Es bietet sich grundsätzlich an, Erdsonden und Verteilnetz, ähnlich wie andere Versorgungsleitungen nach Möglichkeit im öffentlichen Straßenraum zu verbauen. Ob die Stadt Oldenburg eine Gestattung für eine langfristige Nutzung zustimmen kann, hängt von mehreren zu prüfenden Faktoren ab. Nähere Informationen zu den abzuklärenden Fragen sind beim Fachdienst Klimaschutz der Stadt Oldenburg erhältlich (Kontakt siehe unten).

Welche Unterstützung gibt es von der Stadt Oldenburg?

Der klimagerechte Umbau der Wärmeversorgung in Einklang mit der Erreichung der Klimaziele erfordert große Anstrengungen und zum Teil auch neue Orientierungen und Kostenansätze bei allen Wärmeverbrauchern. Die Stadt Oldenburg sieht hier großen Handlungsbedarf, insbesondere zur Entwicklung von Lösungen für die sozialverträgliche Verteilung neu entstehender Kosten. Eine bewährte Möglichkeit besteht darin, für die zu bewältigenden Aufgabe auch bürgerschaftliches Engagement zu erfragen und konstruktiv einzubinden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, Nachbarschaften, Vereine, Kirchen und nicht zuletzt Genossenschaften und andere Unternehmen bietet der Fachdienst Klimaschutz entsprechenden Nahwärme-Initiativen Unterstützung an, zum Beispiel:

- Beratung und Information über technische Lösungen und zur weiteren Vorgehensweise

- Ersteinschätzungen unter anderen zu Wärmebedarf, Anordnung der Erdwärmesonden, Fördermöglichkeiten

- Vermittlung von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern

- Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von Quartiersversammlungen

- Finanzielle Unterstützung: für die Erstellung von technisch-wirtschaftlichen Voruntersuchungen (Machbarkeitsstudien), für die professionelle Moderation sich neu findender Nahwärme-Initiativen sowie für Gründungs-Erstberatungen

Mehr erfahren und Kontakt

Aktuelles zum Thema Klimaschutz in Oldenburg sind auf den Seiten zum Klimaschutz » zu finden.

Fragen zum Thema Nahwärme können gerne per Mail an waermewende[at]stadt-oldenburg.de gerichtet werden. Ansprechpartner ist Reiner Dunker, Telefon: 0441 235-3244.

Zuletzt geändert am 22. Januar 2026

zurück

zurück